防守战术的核心在于兵种搭配与地形利用。合理的兵种协同能够弥补单一兵种的短板,例如步兵作为主力防守单位,坦克则负责辅助攻击或填补防线缺口。地形对防守效果影响显著,山地适合布置防御工事和步兵,平原则需依赖重型部队机动防御。建立多层次的防御体系至关重要,从轻型部队的前沿阻击到重型部队的纵深防御,再到远程单位的精准打击,每一层都需明确分工。

情报收集与资源调配是防守成功的基础。通过侦察机或雷达站获取敌方兵力分布和进攻意图,能够提前调整防御策略。资源应优先投入关键兵种和防御设施升级,例如反坦克炮和防空武器的研发。科技研究同样不可忽视,提升部队防御力和工事耐久度能有效延缓敌方推进速度。防守方需保持资源储备的灵活性,避免因过度消耗而陷入被动。

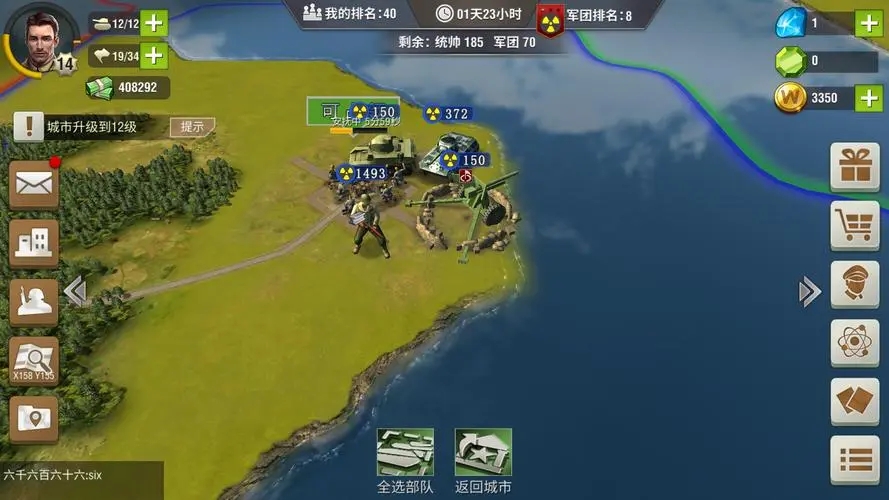

防御工事的布置需要兼顾实用性与隐蔽性。城墙、地雷和刺网等设施应围绕敌方主要进攻路线展开,同时利用森林或建筑阴影隐藏关键单位。炮塔和狙击手等远程单位需置于安全位置,确保火力覆盖范围最大化。防御战中,部队的机动性同样重要,预留快速反应部队用于填补防线漏洞或反击敌方侧翼包抄。

灵活调整战术是应对复杂战局的关键。敌方可能采用烟雾弹掩护或集中突破某一点的策略,需及时调动预备队或请求空中支援。防守并非一味固守,适时发动小规模反击能打乱敌方节奏。与盟友的协同防御也能分散敌方火力,例如共享情报或交叉火力支援。防守的成功取决于对战场态势的持续评估与动态响应。